建設業の認可申請とは

令和2年10月1日施行の建設業法改正から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。

改正以前の建設業法では、建設業者が事業承継等を行う場合、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を取り直す必要がありました。

そのため、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(契約額500万円以上[建築一式工事においては 1,500 万円以上])を営業することのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。

今回の改正建設業法では、事業承継等を行う場合は効力発生日前にあらかじめ認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることによって、空白期間を生じることなく、承継者及び相続人が、被承継者及び被相続人における建設業許可を承継することが可能になりました。

但し!事業承継等・相続の認可の審査においては、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが必要となります。

認可の要件

認可を受けるためには、以下の全てに該当することが必要です。

(1)

【事業承継等】事業承継等の効力発生日前までに認可を受けること

【相続】被相続人死亡後30日以内に申請を行い、その後、認可を受けること

事業承継等(事業譲渡・合併・分割)は、「あらかじめ」認可を受ける必要があります。

また、事業承継等の効力発生日は承継者及び被承継者の建設業許可有効期間内である必要があります。

なお承継の事実が発生した後に遡って認可をすることはできません。

相続については、被相続人(許可を受けている事業主)の死亡後30日以内に申請する必要があり、申請時に被相続人の許可の有効期間内である必要があります。

(2)

被承継者(被相続人)の建設業の全部を承継すること

被承継者(被相続人)が営んでいた許可業種の一部のみを承継することは出来ず、建設業許可の全部を、承継者(相続人)が承継する必要があります。

承継しない業種がある場合は、認可申請前に、承継しない業種を廃業する必要があります。

(3)

被承継者(被相続人)が一般(特定)建設業の許可を受けている業種について、承継者(相続人)が特定(一般)建設業の許可を受けていないこと

1つの業者が同一の業種について一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。

承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じときに限り、許可の承継が可能です。

区分が異なる場合は、認可申請前に一般・特定どちらかの許可を廃業する必要があります。

許可番号

建設業許可業者から建設業許可を有さない建設業者へ承継の場合

➡ 被承継者(被相続人)の許可番号が引き継がれる

複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合

➡ 被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許可番号のどちらか選択可

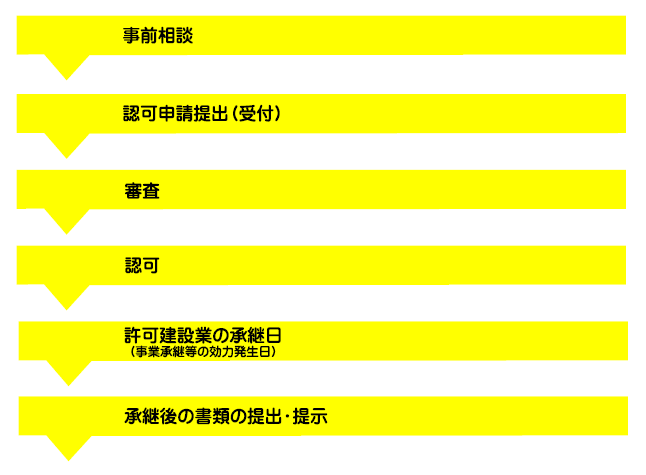

認可申請の手続き

事前相談

監督官庁で事前相談した上での申請が必須となってきます。

申請期限

事業承継等(事業譲渡・合併・分割)➡事業承継等の効力発生日から30日前まで

相続➡被相続人死亡後30日以内

標準処理期間

土日、祝日含む約30日

(ただし年末年始の開庁日(12月29日~1月3日)、大型連休は標準処理期間に含まない)

*補正の状況や審査等の進捗により、標準処理期間が延びる場合があり

手数料

認可申請については、手数料はかかりません。

認可通知書の交付

審査完了後、「認可通知書」が交付されます。

「認可通知書」は再交付となっていますので、紛失等された場合は、「建設業許可証明書」の発行を申し込む必要があります。

後日提出・提示の書類について

認可の申請において、一部の書類は、承継日後に提出することが認められています。

ただし、設定された期限以内にこれらの書類を提出することができない場合、事前認可の取消し処分の対象となるため、原則期限以内に提出するようにしてください。

取消し処分となってしまった場合、5年間建設業の許可を取得することが出来なくなってしまうので要注意です。

専任技術者について

承継される許可業種の専任技術者は、事業譲渡日以降も原則として業種ごとに同一の専任技術者が引き続き常勤する必要があります。

事業譲渡日時点で異なる専任技術者を置く場合、事業譲渡日から2週間以内に変更届の提出が必要です。

認可後の許可の有効期間

事業譲渡当日から許可は有効です。

許可の有効期間は事業譲渡の日の翌日から5年間となります。

前例が殆どない制度であり、スピーディーに進めるには早めの準備が必要となってきます。

必要書類も新規並みのボリュームがあるので、ぜひ当法人へご相談ください!